Existe algum país no mundo que desafia aberta e grosseiramente os países coletivos do Ocidente, mas que, apesar disso, continua a desfrutar do status de seu aliado favorito e confiável? Nenhum, exceto Israel, afirma o acadêmico Steven Friedman.

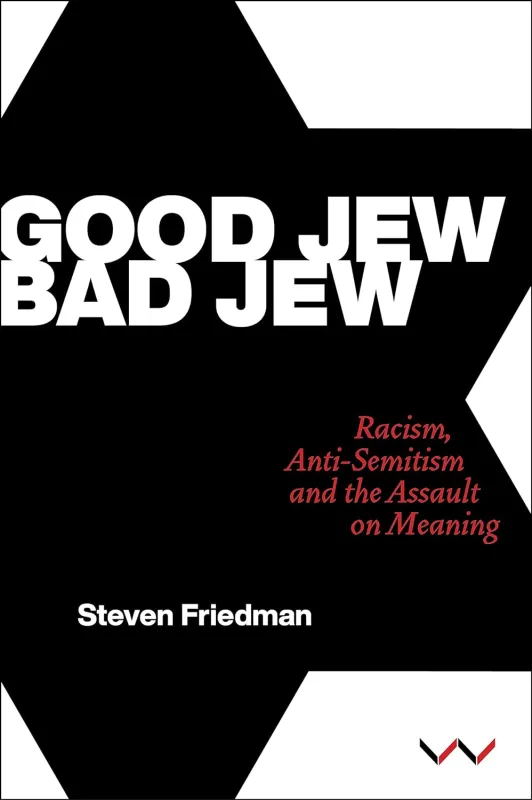

Em seu livro brilhantemente detalhado, Good Jew Bad Jew (Judeu bom, Judeu mau), Friedman desvenda habilmente as razões pelas quais nenhum outro Estado seria capaz de perpetrar abusos em série contra os direitos humanos e ainda desfrutar do apoio acrítico de todas as potências ocidentais. Publicado na África do Sul pela Wits University Press, o subtítulo do livro – Racism, Anti-Semitism and the Assault on Meaning (Racismo, antissemitismo e o ataque ao significado) – oferece uma visão de uma série de tópicos interessantes abordados pelo autor.

Desde a introdução, passando pelos oito capítulos desafiadores até a conclusão, Friedman reuniu uma das contribuições mais significativas para os debates contemporâneos sobre o sionismo e o “novo antissemitismo”. A lente de ângulo amplo usada por Friedman foi extremamente crucial para chegar ao ponto crucial do livro, que examina o impacto do papel do Estado israelense sobre os judeus e a identidade judaica.

Uma dimensão interessante que ele questiona é por que foi criada uma barreira entre as discussões sobre o racismo antijudaico e o racismo contra pessoas “negras, marrons e amarelas”. A explicação que ele fornece é um reflexo fascinante, mas preciso, da manipulação do Estado israelense e de seus apoiadores que, segundo ele, “converteram o ‘antissemitismo’ de uma descrição do racismo antijudaico em uma arma contra seus críticos, muitos dos quais são judeus que acreditam que as atitudes e práticas do Estado são racistas”.

Sobre a questão do “bom judeu, mau judeu”, que forma um tema recorrente no livro, Friedman se aprofunda na identidade judaica dentro da complexidade de ser tanto um grupo étnico quanto uma comunidade religiosa.

Ele escreve que o uso do antissemitismo para intimidar os oponentes do Estado israelense faz parte de uma realidade maior. Aqueles que fazem isso “procuram mudar a natureza da identidade judaica distinguindo entre os judeus ‘verdadeiros’ e os demais”. Isso significa que, inevitavelmente, alguns judeus podem ser acusados de antissemitas (como muitos, de fato, foram).

Na verdade, portanto, somente os judeus que vinculam sua identidade ao Estado israelense são “bons”; aqueles que não o fazem são “maus”.

Sua análise das tendências atuais com base em vários exemplos mostra que o termo “antissemitismo” se desprendeu de suas bases. A pesquisa de Friedman sobre esse assunto emocional e, às vezes, explosivo, é delineada em sua visão de que o antissemitismo não se aplica mais simplesmente ao racismo dirigido contra os judeus. Significa ter opiniões igualitárias ou de esquerda, o que muitas vezes parece incluir a oposição à supremacia branca, da qual o antissemitismo já fez parte, explica ele.

Não é de surpreender que ele atribua as raízes do “novo antissemitismo” a Israel em geral e à ascendência da direita israelense em particular. Se o sionismo, como ideologia que empregou o terrorismo para criar e sustentar um Estado para os judeus na Palestina histórica, deveria ser o antídoto para o antissemitismo, ele fracassou. Friedman argumenta que essas esperanças foram equivocadas.

Ele escreve que o entendimento que o sionismo tinha de si mesmo era o de ser o veículo para todos os judeus, não apenas para os judeus que apoiavam a ideia de um Estado judeu. Portanto, rejeitar o Estado – ou mesmo criticar o que ele faz – é demonstrar hostilidade a todos os judeus, mesmo que você seja judeu, afirma Friedman.

A título de exemplo, ele cita o caso do jornalista e comentarista Leon Wieseltier, conhecido como um defensor declarado e acrítico de Israel, que foi acusado de ser antissemita por um editor sênior de uma revista americana de direita. Isso demonstra o absurdo do “novo antissemitismo”.

“Da mesma forma que classificar a resistência palestina como uma forma de nazismo fortalece o Estado israelense, o mesmo acontece com a alegação de que os judeus que vivem fora dele estão constantemente sob ameaça porque somente o Estado pode salvar os judeus de um mundo repleto de pessoas que os odeiam”, escreve o autor.

Ao submeter a definição de antissemitismo da International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) a um exame minucioso, Friedman a descarta como imprecisa.

Para ilustrar o quanto ela é ridícula, ele escreve que se a cláusula da IHRA sobre a negação de que um determinado estado é um empreendimento racista fosse aplicada à África do Sul, ela teria declarado a luta contra o apartheid como um movimento racista e antibranco. O que seria absurdo, é claro.

Friedman acredita firmemente que, em vez de proibir o racismo, a definição da IHRA demoniza qualquer pessoa que se recuse a aceitar a premissa racista da Lei do Estado Nacional Israelense, que insiste que o Estado de Israel é propriedade exclusiva apenas dos judeus. Isso discrimina os 20% de cidadãos israelenses que não são judeus, mas árabes palestinos.

Good Jew Bad Jew — Racism, Anti-Semitism and the Assault on Meaning (Bom Judeu Mau Judeu – Racismo, Antissemitismo e o Ataque ao Significado)

A profundidade da pesquisa realizada pelo autor sobre os temas que ele aborda fica evidente nos vários capítulos do livro. É um estudo fascinante, absolutamente necessário no contexto atual de indignação global generalizada sobre o terrível genocídio de Israel em Gaza.

Friedman reconhece graciosamente que o título do livro foi inspirado no livro Good Muslim Bad Muslim (Bom muçulmano, mau muçulmano), de Mahmood Mamdani. Embora tenha sido escrito há mais de duas décadas, sob a sombra do 11 de setembro, e reconhecidamente, como Friedman ressalta, cobrindo um terreno muito diferente, o livro destaca a identidade, assim como sua discussão sobre a identidade judaica no livro em análise

O autor merece elogios por produzir um estudo novo e atemporal de um assunto crítico. Ele procurou desvendar o armamento do antissemitismo e a política por trás desses movimentos. Seu livro não é apenas uma prova disso, mas também um acréscimo valioso a todo o cânone de estudos sobre o sionismo.

LEIA: A Palestina está em toda parte na Bienal de Veneza deste ano